Ein Problem bei der Strahlentherapie ist die tägliche Änderung des Körpers. Der Darm ist mal mehr und mal weniger gefüllt; mal grummelt darin mehr Luft, mal weniger. Gerade bei Krebserkrankungen sind auch Schwankungen des Gewichtes nicht unüblich. Die meisten Unterschiede, die sich im Körper von einem Tag zum anderen zeigen, sind aber nur gering und spielen sich in der Größenordnung von Millimetern ab. „Aber bei Krebskranken, die mit Protonen bestrahlt werden, können selbst solche kleinen Veränderungen erhebliche Auswirkungen auf die optimale Strahlendosis haben“, sagt Francesca Albertini, Medizinphysikerin am Protonentherapiezentrum des Paul Scherrer Instituts (PSI). Mehr oder weniger Schleim, Luft, Muskulatur oder Fett – all das ist bei der Berechnung des Behandlungsplans zu berücksichtigen. Forschenden am PSI ist es in einer weltweiten Premiere nun erstmals gelungen, diese Vorgehensweise erfolgreich in den täglichen klinischen Alltag zu integrieren.

Zielgenauere Bestrahlung

Genau wie Photonen bei der gewöhnlichen Strahlentherapie töten Protonen Krebszellen ab. Protonen sind allerdings Teilchen mit Masse und Ladung, und ihre Eindringtiefe ins Gewebe ist physikalisch ganz genau vorbestimmt. Sie verlieren auf dem Weg durch den Körper nur wenig Energie und geben den größten Teil in ihrem Ziel, dem Tumor, ab. Sie bleiben dort förmlich stecken. Damit der Tumor möglichst vollständig bestrahlt und das umliegende Gewebe geschont wird, werden Patientinnen und Patienten vor Beginn der Protonentherapie im Computertomograf (CT) gescannt. Es wird ein Behandlungsplan erstellt: Dabei berechnet die Ärztin oder der Arzt, welche Körperareale genau mit dem Protonenstrahl dreidimensional abzurastern sind und wie energiereich der Strahl dabei sein muss.

Vor jeder Bestrahlung eine niedrigdosierte CT-Aufnahme

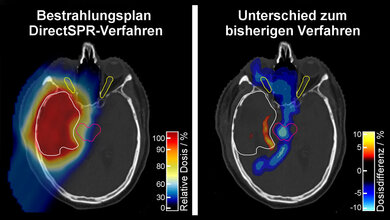

Während einer Protonentherapie werde der Tumor an fünf Tagen in der Woche bestrahlt, über meist zwei bis sieben Wochen. Mit dem täglichen Anpassen des Behandlungsplans an die aktuelle Anatomie der Patientin oder des Patienten, kann die Bestrahlung noch zielgenauer werden. Bei dem neuen Workflow werde vor jeder Bestrahlung eine niedrigdosierte CT-Aufnahme angefertigt. Die Strahlendosis der Protonentherapie werde dann − je nach tagesaktueller Anatomie sowie Positionierung der Patientin oder des Patienten auf der Behandlungsliege − neu berechnet. Dafür haben die PSI-Forschenden um Francesca Albertini eine Software entwickelt, die den Behandlungsplan an die jeweils aktuelle Situation – ausgehend von einem CT-Bild – anpassen soll. Anschließend werde sofort nach dem neuen Plan bestrahlt.

Nur vier Minuten länger

„Ein solches Verfahren bringt im Grunde nur Vorteile mit sich“, sagt Albertini. „Wir können sicherstellen, dass das Zielvolumen – sprich der Tumor – genau getroffen wird. Dabei verkleinert sich insgesamt die Strahlenlast, da gesundes Gewebe weniger belastet wird.“ Möglicher Nachteil könne jedoch sein, dass insgesamt mehr Zeit pro Anwendung nötig werde, weshalb die Patientinnen und Patienten länger auf der Liege verharren müssten. Im ungünstigsten Fall könnten pro Tag weniger Menschen behandelt werden, es könnte dazu führen, dass weniger von der Protonentherapie profitieren. „Es war uns daher wichtig, vor allem die Geschwindigkeit des Ablaufs zu optimieren“, betont Albertini. Mit Erfolg: Insgesamt dauerte die Bestrahlung mit Anpassung des Behandlungsplans im Schnitt lediglich vier Minuten länger als ohne das neue Verfahren.

Risiko für sekundäre Krebserkrankungen?

In einer ersten Machbarkeitsstudie haben PSI-Forschende um Albertini das neue Verfahren an fünf Patientinnen und Patienten umgesetzt, die gegen Tumorarten in knochenreichen Körperregionen bestrahlt wurden, etwa am Schädel und der Schädelbasis. In diesen Regionen seien weniger tägliche Veränderungen zu erwarten als etwa im Unterleib, wo allein schon die Füllung von Darm und Blase großen Einfluss haben könne. In einem nächsten Schritt wollen die Forschenden ihren Workflow nun auch für Tumorarten in solchen Körperregionen etablieren. Zwar bedeute eine zusätzliche CT-Aufnahme pro Tag zunächst eine erhöhte Strahlenbelastung. „Wir gehen aber davon aus, dass sich das Risiko für sekundäre Krebserkrankungen, die erst durch die Bestrahlung ausgelöst werden, durch den neuen Prozess nicht erhöht“, sagt Damien Weber, Leiter und Chefarzt des Zentrums für Protonentherapie. „Im Gegenteil: Das Risiko sinkt eher.“ Denn da durch den Workflow die Protonentherapie insgesamt noch zielgenauer werde, bedeute das im Endeffekt eine Nettoreduktion an Strahlenbelastung. Zudem werde für die tägliche CT-Aufnahme eine besonders strahlungsarme Technik benutzt. „In einigen Jahren werden vermutlich alle Protonentherapiezentren der Welt solche täglichen Anpassungen implementieren“, sagt Antony John Lomax, Gruppenleiter Klinische Medizin-Physik und Mitautor der Studie. Er vermutet, dass es bald auch kommerzielle Lösungen geben werde, etwa Software, die Anpassungen an den Behandlungsplan vornehme.

Quelle: idw/PSI

Artikel teilen