Multiresistente Keime sind eine enorme Belastung für das Gesundheitssystem, die in Zukunft noch steigen wird. Schätzungen zufolge werden bis 2028 Kosten im Milliardenbereich entstehen durch die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit solch resistenten Keimen, die WHO spricht von einer „stillen Pandemie“. Die Zahl der Opfer soll dann so hoch sein wie vor Entdeckung des Penicillins vor etwa 100 Jahren.

Schneller und effizienter Nachweis resistenter Keime

Verschlimmert wird die Situation, wenn Antibiotika verschrieben werden, ohne zuerst den zugrundeliegenden Erreger identifiziert zu haben. Doch Notfallsituationen machen dies manchmal notwendig, wenn durch aufwendige Laboruntersuchungen wertvolle Zeit verloren gehen würde. Doch die Folge ist eine möglicher weise wirkungslose Behandlung bei erhöhtem Risiko von Resistenzentwicklungen. Daher arbeiten Forschende an Sensoren zur Diagnostik, um resistente Erreger schnell aufzuspüren und eine effizientere Behandlung zu ermöglichen.

Für den Keim Klebsiella pneumoniae, der zum Beispiel eine Lungenentzündung verursachen kann, entwickelt Empa-Forscherin Giorgia Giovannini einen Sensor, der fluoreszierendes Licht ausstrahlt, wenn eine Infektion vorliegt. Der Sensor reagiert nicht direkt auf den Erreger, sondern auf das Enzym Urease, welches von den Bakterien produziert wird. Neu entwickelte Polymerpartikel, die einen fluoreszierenden Farbstoff umgeben, werden von Urease aufgelöst, wodurch der Farbstoff leuchten kann. Ein Rachenabstrich oder eine Sputumprobe sollen reichen, um eine aussagekräftige Reaktion hervorzurufen. So könnte das Klebsiella-Bakterium innerhalb weniger Stunden bereits nachgewiesen werden, anstelle von mehreren Tagen im Labor.

Warnung vor resistenten Keimen

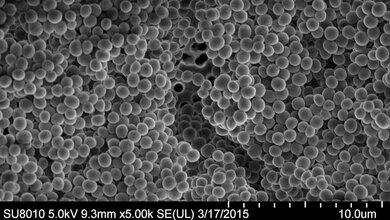

Auch ein Multisensorverband für Wunden ist bereits in der Planung. Denn auch bei infizierten Wunden spielen resistente Erreger eine Rolle. Der neue Verband basiert auf Silica-Nanopartikeln mit einem eingelagerten Hydrogel aus bioverträglichen Polymeren. Eingebaute, umfunktionierte Nanopartikel sollen dann bei bestimmten Ausscheidungen von Bakterien reagieren und die jeweiligen Keime anzeigen.

Einer dieser Keime ist Staphylococcus aureus, der mithilfe des Wundverbands rechtzeitig entdeckt werden soll. Doch der Verband soll generell vor resistenten Keimen warnen. Die meisten besitzen das Enzym Beta-Lactamase, mit dem bestimmte Antibiotika inaktiviert werden. Auch hier sollen leuchtende Farbstoffe eingebaut werden, die von diesem Enzym gespalten werden und damit ihre Leuchtkraft entfalten.

Ein weiteres Projekt gilt dem Nachweis des Bakteriums Pseudomonas aeruginosa, was unter anderem Infektionen des Harntrakts hervorrufen kann – häufig gesehen in Krankenhäusern aufgrund der andauernden Anwendung von Harnkathetern. Auch hier sollen Nanopartikel, magnetische Nanopartikel, die Bakterien schnell nachweisen. Die Magnetpartikel werden an Eiweißbausteine gekoppelt, die nur mit Pseudomonas aeruginosa reagieren und anschließend über ein Magnetfeld aus dem Urin „herausgefischt“ werden können.

Quelle: idw

Artikel teilen