Laut RKI wurden bis KW 9 im laufenden Jahr bereits 874 Fälle von Hepatitis-E-Infektionen erfasst. Geschätzt wird indes, dass sich hierzulande jährlich etwa 400.000 Menschen infizieren. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht davon aus, dass sich jährlich weltweit etwa 20 Millionen Menschen mit dem Hepatitis-E-Virus (HEV) anstecken. Die meisten Fälle verlaufen asymptomatisch, doch bei etwa 3,3 Millionen Infizierten entwickelt sich eine symptomatische Erkrankung, die in schweren Fällen zu Fibrose oder Leberzirrhose führen kann. Laut WHO starben allein im Jahr 2015 weltweit rund 44.000 Menschen an den Folgen der Infektion. Gerade für Menschen mit geschwächtem Immunsystem oder Lebervorschädigung und auch für Schwangere kann eine Infektion zu schweren, potenziell lebensbedrohlichen Leberentzündungen führen. Trotz bestehender Therapieansätze gibt es laut TWINCORE bislang keine zugelassenen spezifischen Behandlungsmöglichkeiten. Forschende des TWINCORE, Zentrum für Experimentelle und Klinische Infektionsforschung in Hannover und der Universität zu Lübeck haben nun neutralisierende Antikörper identifiziert, die therapeutisch eingesetzt werden könnten, um schwere Verläufe zu verhindern.

Viele Antikörper gegen das HEV-Kapsid

„Auf der Suche nach neuen Therapieoptionen haben wir untersucht, welche Antikörper gegen das Hepatitis-E-Virus bei Menschen gebildet werden, die die Infektion überstanden haben“, sagt Dr. Patrick Behrendt, Leiter der Klinischen Nachwuchsgruppe „Translationale Virologie“ am TWINCORE und Oberarzt an der Klinik für Gastroenterologie der Medizinischen Hochschule Hannover. Dazu isolierten die Forscherinnen und Forscher aus dem Blut der geheilten Patienten sogenannte Gedächtnis-B-Zellen. „Bei der genaueren Charakterisierung stellten wir zunächst fest, dass sich viele der Antikörper gegen das HEV-Kapsid richteten.“ Dieses Protein ist ein Baustein des Virus, der in infektiösen Partikeln die Erbinformation umhüllt. Es kommt aber auch als lösliches Protein frei im Blut von Patienten vor. „Damit lenkt HEV die Immunreaktion gewissermaßen von den infektiösen Viruspartikeln ab und kann so der Immunabwehr entkommen“, sagt Behrendt.

Gezielt entwickelte Antikörper als vielversprechender Ansatz

Dieses lösliche Kapsid-Protein unterscheidet sich von dem in infektiösen Viruspartikeln verbauten Protein durch eine bestimmte Veränderung, die sich potenziell für neue Therapieansätze nutzen lässt. „Wir haben uns dann auf die Antikörper, die spezifisch infektiöse Partikel erkennen, konzentriert“, sagt Dr. Katja Dinkelborg, forschende Ärztin in Behrendts Arbeitsgruppe und eine Erstautorin der Publikation. Die exakte Struktur und Wirkweise dieser Antikörper konnten Forschende der Universität zu Lübeck entschlüsseln. Das Team um Prof. Thomas Krey vom Institut für Biochemie untersuchte die Antikörper genauer und konnte zeigen, wie sie das Virus binden und neutralisieren. „Antikörper gegen infektiöse Partikel binden anders als Antikörper, die auch das lösliche Kapsidprotein erkennen“, sagt Dr. George Ssebyatika, der andere Erstautor der Studie aus Kreys Arbeitsgruppe. „Mit Hilfe hochauflösender Röntgenstrukturanalysen konnten wir erstmals die präzise Bindung der Antikörper an das Virus sichtbar machen.“ Thomas Krey ergänzt: „Unsere Erkenntnisse zeigen, dass gezielt entwickelte Antikörper ein vielversprechender Ansatz sind, um Hepatitis-E-Infektionen besser zu behandeln.“

Weiterentwicklung für den klinischen Einsatz

Behrendt und Krey wollen die neutralisierenden Antikörper mit antiviraler Wirkung nun weiterentwickeln, um sie für den klinischen Einsatz zu optimieren. Dafür erhalten sie weitere Fördermittel vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF), das auch die bisherigen Arbeiten unterstützt hat. Zudem wurde die Studie vom Niedersächsischen Exzellenzcluster RESIST und der VolkswagenStiftung gefördert.

Weitere Studie zur Regeneration der Leber

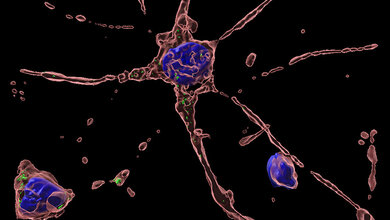

Auch neue Erkenntnisse der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ), von der Medizinischen Fakultät Mannheim und von der Columbia University, New York, könnten zu neuen Therapieansätzen für Lebererkrankungen beitragen. Sie konnten zeigen, dass hepatische Sternzellen den Leberstoffwechsel sowie Regeneration und Größe der Leber steuern. Die hepatischen Sternzellen sitzen entlang der als Sinusoide bezeichneten spezialisierten Blutkapillaren der Leber. Bisher waren sie als Treiber der Leberfibrose bekannt, doch ihre tatsächlichen physiologischen Funktionen und ihre Interaktionen mit anderen Zellen sind weitgehend unerforscht. Wissenschaftler um Hellmut Augustin, DKFZ und Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg, und Robert F. Schwabe, Columbia University, New York, zeigen nun, dass die Sternzellen für die Regeneration der Leber und den Leberstoffwechsel essenziell sind. Die neuen Ergebnisse liefern einen möglichen Ansatz für zukünftige therapeutische Strategien. Statt sich ausschließlich auf die Hemmung der Sternzellen zu konzentrieren, um die Entstehung einer Fibrose zu verhindern, könnten künftige Behandlungen gezielt deren positive, schützende Funktionen erhalten und unterstützen.

Quelle: idw/TWINCORE

Artikel teilen