Da gab es zum Beispiel den sogenannten Scheintod, der dem äußeren Erscheinungsbild des Todes ähnelte, weil der Patient reglos dalag, nur sehr flach atmete und einen kaum fühlbaren Puls hatte. Das Bedürfnis sicherzustellen, dass der Betreffende wirklich tot war und nicht wieder zu sich kommen würde, war seit jeher groß. Denn es war nicht nur für die Umstehenden erschütternd, einen für tot Geglaubten sich wieder bewegen zu sehen, sondern die Menschen hatten vor allem Angst, selbst fälschlicherweise für tot erklärt und dann lebendig beigesetzt zu werden.

Bereits in der römischen Antike hatten die Leichenwäscher die Aufgabe, die Leichen mehrfach und vernehmlich mit Namen anzurufen, um sicherzugehen, dass sie nicht mehr lebten. Zu verschiedenen Zeiten waren Berichte in Umlauf, wonach in Särgen Kratzspuren entdeckt und Scheintote erst kurz vor der Bestattung als lebendig erkannt worden waren. Es gab im Laufe der Geschichte immer wieder Bemühungen, insbesondere im Zeitalter der Aufklärung, den Tod mit allerlei Hilfsmitteln zweifelsfrei festzustellen und gleichwohl für den Fall eines Irrtums vorzusorgen. So wurde leblosen Personen ein Spiegel vor den Mund gehalten, um zu sehen, ob er durch die Atmung beschlage, oder es wurde ein Glas Wasser auf den Brustkorb gestellt, um unmerkliche Bewegungen des Brustkorbs anhand der Wasserkräuselung zu erkennen. Auch wurden schmerzhafte und andere intensive Reize eingesetzt, um mögliche Reaktionen zu provozieren. Weiterhin gab es auch Bestattungsriten, um Scheintoten eine Reaktion zu ermöglichen: Es wurden Särge mit Glöckchen, Signalvorrichtungen oder Ausstiegsmöglichkeiten versehen und mancherorts wurde Ärzten sogar erlaubt, den Verstorbenen einen Dolch ins Herz zu stoßen, um sich des Todes zu vergewissern.

Sargglöckchen | © Gemeinfrei, Wikimedia

Unter anderem als Reaktion auf diese Unsicherheit hat die moderne Medizin die Lehre von den sicheren Todeszeichen entwickelt, die im Rahmen der staatlich vorgeschriebenen ärztlichen Leichenschau zu dokumentieren sind. Als sichere Todeszeichen gelten heute:

1. der Rigor mortis, die typische Leichenstarre der Muskeln, die je nach Muskel, Todeszeitpunkt und Temperatur unterschiedlich früh eintritt und durch eine vorübergehende, starke Verkettung der Muskeleiweiße erklärt ist;

2. die Livores mortis, also die blauvioletten Leichenflecken an den unten gelegenen Körperpartien, welche durch das Absinken von Blut und Gewebsflüssigkeit entlang der Schwerkraft entstehen;

3. eine Gewebezersetzung durch bakterielle Fäulnis, chemische Verwesung oder Verdauung von Gewebe durch Körperenzyme;

4. Spätzeichen wie die Besiedlung des Körpers durch Maden und andere Aasfresser;

5. seltene umweltbedingte Gewebeveränderungen wie die Mumifizierung oder die Wachsbildung;

6. und schließlich die mit dem Leben nicht vereinbaren, extremen Verletzungen, bei deren Anblick man bereits den sicheren Tod feststellen kann (etwa die Abtrennung des Kopfes vom Rumpf).

Die Todeszeichen sind frühestens 20 Minuten nach dem Herz-Kreislauf-Stillstand zu beobachten, wenn sich die ersten Leichenflecken abzeichnen. Diese Zeitspanne ist zu lang für den Erhalt der Funktionen der lebenswichtigen Organe, die man entnehmen und transplantieren könnte, insbesondere das Herz. Damit sind wir bereits bei einem der beiden zentralen Gründe für das Hirntodkonzept: der Organtransplantation. Die Geschichte der Organtransplantation ist eine relativ junge, obwohl Ärzte schon seit Jahrhunderten den Traum hegten, funktionstüchtige Organe durch andere zu ersetzen. Die erste erfolgreiche Transplantation eines großen Organs war die Verpflanzung einer Niere von einem lebenden Spender 1954 durch den Bostoner Chirurgen Joseph Edward Murray. Es wurde aber schnell klar, dass die Lebendspende nur für wenige Organe möglich war und wegen medizinischer und ethischer Bedenken nicht die optimale Lösung sein konnte. Daher entstanden in den 50er-Jahren des 20. Jahrhunderts bereits erste Diskussionen über ein neues Todeskriterium. 1962 transplantierte Murray erstmals die Niere eines für tot erklärten Menschen und 1967 erfolgte die erste erfolgreiche Herztransplantation durch Christiaan Barnard in Kapstadt. Eine 25-jährige Patientin, die in Kapstadt bei einem Autounfall schwerste Hirnverletzungen erlitten hatte, lag in einem Zustand, der wohl, was die Hirnschädigung angeht, dem heutigen Hirntod sehr nahe kam. Allerdings war das Hirntodkonzept damals noch nicht formuliert worden, sodass der Tod erst durch den Herzstillstand festgestellt werden konnte. Wie erst vor Kurzem publik wurde, injizierte Barnard der jungen Patientin damals Kaliumchlorid in ihr Herz, um es zum Stillstand zu bringen.

Ein solches Vorgehen wurde mit der zeitgleich aufkommenden Vorstellung vom Hirntod gerechtfertigt. Diese wiederum hatte ihren Ursprung im technologischen Fortschritt der modernen Intubationsbeatmung in den 50er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts, die es ermöglichte, Patienten mit schwersten Hirnverletzungen inklusive Schädigung des Atemzentrums im Hirnstamm kontrolliert und für lange Zeit am Leben zu erhalten. Die Pariser Neurologen Pierre Mollaret und Maurice Goulon prägten den Begriff Coma depasseé für einen Zustand, der jenseits des bisher bekannten Komas lag, weil das Gehirn unwiederbringlich zerstört war und der Rest des Organismus künstlich am Leben erhalten wurde. Sie beschrieben ein tiefes Koma mit erloschenen Hirnstammreflexen, Verlust der Spontanatmung, Harnruhr und Blutdruckabfall, sofern der Blutdruck nicht dauerhaft durch Medikamente hochgehalten wurde. Zudem wiesen sie darauf hin, dass diese Patienten unmittelbar stürben, sobald man die Atmung beende oder die Zufuhr kreislaufstützender Medikamente stoppe. Daraus wird aber schon ersichtlich, dass sie das Coma depasseé noch nicht als Tod ansahen.

Diesen Schritt unternahmen dann 13 Wissenschaftler, die sich in einem Ad-hoc-Komitee an der Harvard Medical School in Boston zusammenfanden. Sie veröffentlichten im US-amerikanischen Ärzteblatt JAMA 1968 einen Artikel mit dem Titel „A Definition of Irreversible Coma“. Gleich der erste Satz gab das Ziel unmissverständlich vor: „Our primary purpose is to define irreversible coma as a new criterion for death.“ Sie führten dafür zwei Bedingungen an: Da war zunächst jene neue Gruppe von Patienten, die trotz einer schweren Hirnschädigung dank der verbesserten notfall- und intensivmedizinischen Maßnahmen am Leben erhalten werden konnten. Die Forscher betonten die Belastungen, die dadurch für die Patienten, ihre Angehörigen, die Kliniken und andere Kranke, die dringend Intensivbetten brauchen, entstünden. Hier könne das neue Todeskriterium eine Begründung liefern, die intensivmedizinischen Maßnahmen zu beenden. Diese Begründung ist vor dem damaligen juristischen und ethischen Hintergrund zu verstehen, dass ein Sterbenlassen durch Beendigung lebenserhaltener Maßnahmen im Gegensatz zu heute weder gängige Praxis noch rechtlich und ethisch anerkannt war. Zweitens wiesen sie darauf hin, dass es durch das neue Todeskriterium weniger kontrovers sei, lebenswichtige Organe zum Zwecke der Transplantation zu entnehmen. Damit spielten sie letztlich auf die „Dead Donar Rule“ an, wonach lebenswichtige Organe nur von Verstorbenen entnommen werden dürfen.

Die Harvard-Expertenkommission stellte vier Bedingungen für die neurologische Feststellung des Todes auf, die auch heute noch den Kernbestand der Hirntoddiagnostik ausmachen:

1. Nonresponsivität: Selbst die stärksten Schmerzreize führen zu keiner motorischen, verbalen oder sonstigen Reaktion beim betroffenen Patienten. Damit liegt ein tiefes Koma vor, das nach traditionellem medizinischen Verständnis einen Zustand der Bewusstlosigkeit darstellt.

2. Keine spontane Atmung und Bewegung: Es sind keine spontanen Bewegungen zu beobachten, insbesondere keine spontane Atemtätigkeit, was durch eine vorübergehende Pause des Beatmungsgeräts für drei Minuten festgestellt werden sollte.

3. Keine Reflexe: Der Bericht nennt verschiedene Hirnstammreflexe, aber auch Muskeleigenreflexe an den Gliedmaßen, deren Ausfall für die Harvard-Kommission ein weiteres Kriterium darstellt.

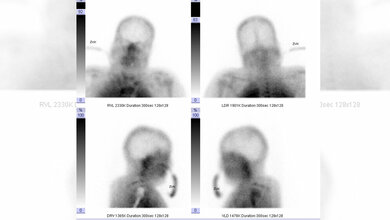

4. Nulllinien-EEG: Als Zusatzkriterium zur Bestätigung des Hirntodes nannte der Bericht ein technisches Untersuchungsergebnis, nämlich die sogenannte Nulllinie in der Hirnstrommessung, der Elektroenzephalographie (EEG).

Obwohl das neue Konzept des Hirntodes unmittelbar nach der Veröffentlichung des Berichts 1968 von prominenten Stimmen kritisiert wurde, am schärfsten von dem bekannten deutsch-amerikanischen Philosophen Hans Jonas, setzte es sich in der Medizin rasch durch, was zweifellos auch an dem zunehmenden Bedarf an Organen für Transplantationen lag. Mit einer gewissen Verzögerung wurde im Sinne der normativen Kraft des Faktischen in den meisten westlichen Ländern das Hirntodkriterium politisch und juristisch bestätigt. In den USA statuierte das Gesetz „Uniform Determination of Death Act“ 1981 die neurologische Feststellung des irreversiblen Funktionsausfalls des Gesamthirns als eines von zwei Kriterien der Todesfeststellung. In Deutschland gab es zwar keine ausdrückliche gesetzliche Festschreibung, doch im Zuge des Transplantationsgesetzes, das 1997 erlassen wurde, definierte der Wissenschaftliche Beirat der Bundesärztekammer im selben Jahr den Hirntod als Kriterium für die Feststellung des Todes.

Literatur

1. Schopenhauer A: Preisschrift über die Grundlage der Moral. In: Arthur Schopenhauer. Sämtliche Werke. Schriften zur Naturphilosophie und Ethik. Leipzig: F. A. Brockhaus 1972 (1840).

2. Singer P: Praktische Ethik (Practical Ethics). Stuttgart: Reclam 1994 (1979).

3. Feigl H: The Mental and the Physical. University of Minnesota Press Minneapolis 1967.

4. Hildt E: Neuroethik. München/Basel: Reinhardt (UTB) 2012.

5. Jox RJ, Assadi G, Marckmann G: Organ Transplantation in Times of Donor Shortage. Dordrecht: Springer 2015.

6. Iles J, Sahakian BJ: Oxford Handbook of Neuroethics. Oxford: Oxford University Press 2011.

7. Kant I: Kritik der praktischen Vernunft. Band VII der Werkausgabe in 12 Bänden. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2008 (1788).

8. Levy N: Consiousness and Moral Responsibility. Oxford: Oxford University Press 2014.

9. Marckmann G, Jox RJ: Ethik in der Medizin. Ehtische Grundlagen medizinischer Behandlungsentscheidungen. Bayrisches Ärzteblatt 2013; 9: 446–7.

Entnommen aus MTA Dialog 4/2018

Artikel teilen