„Die Pharmakogenomik hat darüber hinaus auch Potenzial für weitere medizinische Gebiete wie psychische und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wobei diese Ansätze noch in den Anfängen sind.“ Das sagte Prof. Dr. Stefan Endres von der Universität München am vergangenen Donnerstag auf dem von ihm geleiteten eintägigen Workshop ‚Pharmakogenomik – Pionierfeld der Präzisionsmedizin‘ in Berlin. Veranstalter war die Paul-Martini-Stiftung, Berlin.

Verspricht eine bessere Medizin

Endres weiter: „Während pharmakogenomische Ansätze früher erst spät in der Therapieentwicklung zum Einsatz kamen, werden diese heute schon frühzeitig in die Entwicklung der Medikamente von morgen einbezogen. Das macht die Studienplanung und auch die Zulassungsverfahren nicht einfacher, verspricht aber eine bessere Medizin.“

Der Grundgedanke ist so alt wie die Medizin selbst: Ärzte sind von je her bestrebt, ihre Patienten nicht nach „Schema F”, sondern individuell zu behandeln. Daher geht der Behandlungsentscheidung stets eine ausführliche Anamnese voraus, die auch Alter, Geschlecht, Vorerkrankungen und bisherige Therapien berücksichtigt. Durch die moderne Molekulargenetik und schließlich die Entschlüsselung des Humangenoms ist es möglich geworden, in die Therapieentscheidung auch genetische Unterschiede zwischen Patienten einzubeziehen. Das können angeborene Unterschiede sein, von denen abhängt, wie aktiv die Enzyme im Körper sind, die einen bestimmten Arzneistoff aktivieren oder abbauen. Diese können Konsequenzen für die angemessene Dosierung des entsprechenden Medikaments haben. In der Praxis hat das allerdings seltener klinische Relevanz, als man noch in den 2000er Jahren erwartet hat.

Genomveränderungen im Laufe des Lebens

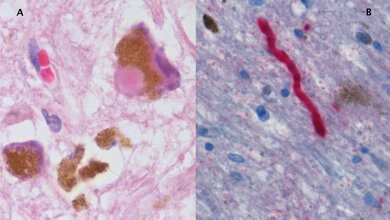

Häufiger ist der Fall gegeben, dass Genomveränderungen (wie Punktmutationen, Genduplikationen und Chromosomenfusionen) zu berücksichtigen sind, die erst im Laufe des Lebens entstanden sind, und zwar in Krebszellen: Sie tragen nicht nur zur Malignität der Zellen bei, sondern lassen diese auch auf ein bestimmtes Medikament ansprechen oder – umgekehrt – machen sie dagegen resistent. Eine Therapie, die darauf aufbauend geplant und in ihrem Verlauf auch pharmakogenomisch nachjustiert wird, kann präziser sein als frühere Standardregimes.

All diese Aspekte fallen in das Forschungsfeld der Pharmakogenomik. Ihre Ergebnisse sind nicht nur für den behandelnden Arzt von Bedeutung, sondern in vielen Fällen auch zulassungsrelevant: Mittlerweile sind 51 Medikamente nur für Patienten mit einer bestimmten genetischen Konstitution oder genetischen Ausprägung ihres Tumorgewebes zugelassen. Für diese Medikamente wird vor der Anwendung mit einer sogenannten Companion-Untersuchung (companion diagnostic) der Genstatus ermittelt. Arzneimittelzulassungen müssen aber auch immer wieder an den wachsenden Kenntnisstand – etwa zu weiteren relevanten Mutationen – angepasst werden.

Aktuelle Entwicklungen diskutiert

Beim Workshop der Paul-Martini-Stiftung diskutierten Experten die aktuellen Entwicklungen auf diesem Gebiet. Neben neuen Grundlagenerkenntnissen wurden auch deren Berücksichtigung in Zulassungsverfahren und davon abgeleitete ethische Fragen diskutiert. Zu diesen gehört unter anderem, unter welchen Voraussetzungen persönliche genetische Informationen in Big-Data-Projekte für weiteren Fortschritt in der Pharmakogenomik einbezogen werden dürfen.

Zu den praktischen Problemen der pharmakogenomisch gestützten Präzisionsmedizin zählt, dass in manchen Fällen ein Medikament und die für ihren Einsatz obligatorische Companion-Untersuchung nicht zeitgleich erstattungsfähig werden – die Erstattung der Diagnostik wird erst Jahre später genehmigt. Hierdurch besteht die Gefahr, dass Patienten ausgerechnet auf einige der modernsten Therapien lange warten müssen. Ob die gerade verabschiedeten gesetzlichen Änderungen in diesem Bereich ausreichen, wurde bei dem Workshop ebenfalls erörtert.

Die Paul-Martini-Stiftung

Die gemeinnützige Paul-Martini-Stiftung mit Sitz in Berlin fördert die Arzneimittelforschung sowie die Forschung über Arzneimitteltherapie und intensiviert den wissenschaftlichen Dialog zwischen medizinischen Wissenschaftlern in Universitäten, Krankenhäusern, der forschenden Pharmaindustrie, anderen Forschungseinrichtungen und Vertretern der Gesundheitspolitik und der Behörden.

Träger der Stiftung ist der vfa, Berlin, der als Verband derzeit 43 forschende Pharma-Unternehmen vertritt.

Die Stiftung ist benannt nach dem herausragenden Bonner Wissenschaftler und Arzt Professor Paul Martini (1889 - 1964), in Würdigung seiner besonderen Verdienste um die Förderung und Weiterentwicklung der klinisch-therapeutischen Forschung, die er mit seiner 1932 veröffentlichten „Methodenlehre der therapeutischen Untersuchung“ über Jahrzehnte wesentlich geprägt hat. Nach ihm ist auch der jährlich von der Stiftung verliehene Preis für herausragende klinische Forschung benannt. (PMS, idw, red)

Artikel teilen