Herr Dr. Stöbe, was bedeutet der Begriff „Triage“, und woher kommt er?

Dr. Tankred Stöbe: Der Begriff stammt aus dem Französischen und bedeutet so etwas wie „Selektieren“, „Sortieren“ oder „Auseinanderhalten“. Die Methode kommt aus dem Ersten Weltkrieg (1914-18) – die verletzten Soldaten wurden damals zuerst hinter die Verteidigungslinien gebracht. Dort wurden sie dann in drei Kategorien eingeteilt, die so klar definiert waren, dass sie heute immer noch gültig sind. Zur ersten Kategorie zählte, wer eine hohe Wahrscheinlichkeit hatte, zu überleben – egal, ob medizinisch behandelt wurde oder nicht. Die zweite Kategorie waren diejenigen, die wahrscheinlich sterben würden – egal, ob mit Behandlung oder ohne. Und die dritte Kategorie waren die, bei denen die Behandlung tatsächlich einen Unterschied machte – die also mit Behandlung deutlich bessere Überlebenschancen hatten. Diese Soldaten wurden dann bevorzugt versorgt.

Wo wird die Triage heute eingesetzt?

Dr. Tankred Stöbe: Die moderne Triage funktioniert nach den gleichen Kriterien, ist aber etwas differenzierter ausgearbeitet. Das Vorgehen aus der Kriegschirurgie wurde für die Katastrophenmedizin weiterentwickelt. Heute kommt die Triage auch bei Großschadensereignissen, nach Naturkatastrophen oder in der humanitären Hilfe zum Einsatz. Ein Grundsatz ist, dass in solchen Situationen die Kapazitäten nicht mehr für alle Patienten ausreichen, sondern dass die bestmögliche Behandlung für möglichst viele erreicht werden soll. Aber im kleineren Rahmen arbeitet jede Rettungsstelle nach diesen Prinzipien – da kommt nicht derjenige als erstes dran, der am längsten wartet, sondern der, der die Hilfe am nötigsten braucht.

Welche Kategorien gibt es heute?

Dr. Tankred Stöbe: In Deutschland gibt es heute vier Kategorien beziehungsweise fünf, wenn schon verstorbene Patienten als eigene Kategorie gezählt werden. Die Kategorien sind farblich gekennzeichnet: Als rot werden diejenigen triagiert, die sofort behandelt werden müssen, weil sie sonst sterben. Die gelbe Kategorie sind diejenigen, die auch behandelt werden müssen, aber etwas mehr Zeit haben. Grün sind die leicht Verletzten. Die schwierigste Kategorie ist die blaue: Das sind die Schwerstverletzten, die vielleicht eine Überlebenschance hätten, wenn wir alle Ressourcen auf sie konzentrieren würden. Aber im Katastrophenfall ist das nicht möglich – und führt leider meistens dazu, dass diese Menschen sterben. Diese Eingruppierung oder Sichtung muss übrigens nicht ein Arzt durchführen – wichtiger ist hier Erfahrung. Das kann auch ein guter Rettungssanitäter sein. Die Triage ist zudem ein dynamisches Geschehen – der Zustand jedes Patienten muss in weniger als einer Minute beurteilt werden und kann sich verändern. Dann muss re-triagiert – und gegebenenfalls die Behandlungspriorität angepasst werden.

Wie unterscheidet man, wer wie eingruppiert triagiert wird?

Dr. Tankred Stöbe: In der humanitären Hilfe verwenden wir eine pragmatische Kurzversion, an der sich auch ein unerfahrener Arzt orientieren kann: Alle, die noch laufen und sprechen können, werden grün kategorisiert. Die stören manchmal die Triage, weil sie sich beschweren und schnelle Hilfe einfordern. Deshalb sollten sie räumlich von den anderen Patienten getrennt werden. Alle, die weder laufen noch atmen können, gehören in die blaue Gruppe. Alle, die nicht mehr laufen können, aber eine Atmungsfrequenz von über 30 haben, nicht auf Ansprache reagieren oder keinen Radialpuls haben, gehören in die rote Gruppe, um die wir uns als erstes kümmern. Und alle anderen sind gelb. Ich finde, das ist eine gute Methode, um die Patienten schnellstmöglich zu sichten.

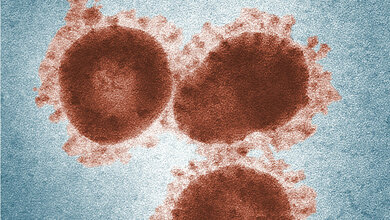

Wie ist die Triage jetzt auf die COVID-19-Pandemie übertragbar?

Dr. Tankred Stöbe: Dass die Triage in einer Pandemie zum Einsatz kommt, ist tatsächlich selten wie überhaupt gesagt werden kann: eine harte Triage kommt sehr selten vor. Das Gute bei COVID-19 ist, dass die Priorisierung in der Klinik stattfindet und dass alle Patienten ein vergleichbares Krankheitsbild haben. Wir müssen also nicht in Sekunden entscheiden, sondern haben mehr Zeit, verschiedene Überlegungen abzuwägen. Anders als bei einer Katastrophe zeigen die Patienten keine verschiedenartigen Verletzungen, sondern leiden alle unter einer schweren Ateminsuffizienz. Sie sind in der Regel auch älter und multimorbide. Darauf kann ich mich als Arzt einstellen. Außerdem hatten wir in den Kliniken jetzt schon Zeit, uns auf eine Vielzahl von COVID-19-Patienten einzustellen. Das ist auch ein Vorteil.

Nach welchen Kriterien wird jetzt in der COVID-19-Pandemie entschieden, wer intensivmedizinisch behandelt wird?

Dr. Tankred Stöbe: Das Triagieren kommt erst zum Einsatz, wenn wir zu wenige Intensivbetten und Beatmungsgeräte für alle Patienten haben, die diese Behandlung dringend brauchen. Wir triagieren jeden Patienten nach seinen klinischen Erfolgsaussichten und nicht aufgrund seines kalendarischen Alters oder sozialen Hintergrunds. In den sehr lesenswerten Richtlinien, die gerade die Deutschen Fachgesellschaften und Medizinethiker veröffentlicht haben, wird auch betont, dass alle Patienten, die nicht mehr intensivmedizinisch behandelt werden können, eine palliative Versorgung bekommen. Und auch der Patientenwille spielt eine Rolle: Wer nicht intensivmedizinisch behandelt werden will, wird auch nicht an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Wichtig ist auch, dass wir alle Patienten gegeneinander triagieren – nicht nur die COVID-19-Patienten. Auch wer mit einem Herzinfarkt eingeliefert wird, wird in diese Überlegungen eingeschlossen. Mit jedem neuen Patienten müssen wir wieder neu triagieren. Das kann im Ernstfall auch bedeuten, dass jemand, der schon beatmet wird, diesen Platz für einen anderen Patienten aufgeben muss, der die besseren Aussichten hat.

Müssen auch junge Mediziner solche schwerwiegenden Entscheidungen treffen?

Dr. Tankred Stöbe: Nein, das wird nicht die Aufgabe von Studierenden oder jungen Assistenzärzten sein. Wir wenden hier ein Mehr-Augen-System an. Das heißt, dass erfahrene Intensivmediziner, Pflegekräfte und andere Fachvertreter diese Entscheidung gemeinsam treffen. Und auch die Angehörigen werden mit einbezogen. So können wir hoffentlich immer eine akzeptable Entscheidung treffen. Wir wollen so viele Kriterien wie möglich bei dieser Entscheidung berücksichtigen und auch möglichst transparent sein.

Was hilft dabei, diese Entscheidungen als Mediziner zu verarbeiten?

Dr. Tankred Stöbe: Das harte, ethische Dilemma daran ist ja, dass Patienten, denen in einer Nicht-Katastrophen-Situation geholfen werden könnte, diese Hilfe nun versagt wird. Das ist eine dramatische Entscheidung. Zum Glück kommt es nur ganz selten vor, dass wirklich hart triagiert werden muss. Das weiß ich aus meiner Erfahrung als leitender Notarzt in Berlin, aber auch durch meine humanitären Einsätze bei „Ärzte ohne Grenzen“. Ich habe Triage-Situationen in Kriegsgebieten im Jemen oder in Syrien, aber auch in Sierra Leone während der Ebola-Epidemie oder bei der Rettung Schiffbrüchiger im Mittelmeer erlebt. Wichtig ist, dass ich mich als Arzt nicht als Herrscher über Leben und Tod fühlen muss. Es gibt hierfür klare Kriterien und Entscheidungshilfen, um das so schnell und gerecht wie möglich durchzuführen. Wir versuchen in solchen Situationen, im Team den größtmöglichen Konsens und auch Nachbesprechungen zu organisieren, damit das Gewissen der Beteiligten möglichst wenig belastet wird.

Entnommen aus: Operation Karriere, 14.04.2020

Artikel teilen