Der menschliche Hörsinn verarbeitet einen immensen Bereich an Lautstärken. Wie schafft es das Ohr, etwa über eine Million Schalldruck-Variationen zu verarbeiten? Dieser Frage sind Wissenschaftler des Instituts für Auditorische Neurowissenschaften der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) und des Max-Planck-Instituts für biophysikalische Chemie in Göttingen unter der Leitung von Prof. Dr. Tobias Moser nachgegangen.

Molekular regulierte synaptische Vielfalt

Ihre Forschungsergebnisse erklären, wie synaptische Vielfalt dem Ohr hilft, aus einem gemeinsamen Rezeptorpotenzial der Haarzelle komplementäre neurale Erregungsmuster im Hörnerv zu erzeugen. Das Forscherteam hat unter anderem herausgefunden, dass eine molekular regulierte synaptische Vielfalt einen Schlüsselmechanismus für die Verarbeitung des breiten Schalldruckbereichs darstellt. Dabei übernehmen die Haarsinneszellen offenbar die Rolle eines „Dirigenten“, während ihre strukturell und funktionell verschiedenen Synapsen entsprechend ihrer Eigenschaften „musizieren“.

Dies führt dazu, dass quasi von einem Gesamtabbild des Schalls in den Haarsinneszellen ein komplementäres Aktivitätsmuster der Hörnervenfasern entsteht, das vom Gehirn „ausgelesen“ wird. In unserem Innenohr werden unermüdlich die vom Schall bedingten mechanischen Schwingungen in elektrische Signale im Hörnerv umgewandelt. Jede der mechanisch empfindlichen Haarsinneszellen gibt dabei die Information durch Freisetzung des Botenstoffs Glutamat an rund ein Dutzend Hörnervenfasern weiter.

Arbeitsteilung im Hörnerv

Während das schallbedingte Signal in der Haarsinneszelle den gesamten Lautstärkebereich abbildet, verändert sich die Aktivität jeder Hörnervenfaser jedoch nur über einen Teil dieses Bereichs. „Es scheint, als bestünde im Hörnerv eine Arbeitsteilung. Dabei bilden die Hörnervenfasern nur in der Gesamtheit den vollen Lautstärkebereich ab. Manche Nervenfasern reagieren schon auf leise Töne, andere werden erst bei lauten Tönen aktiv, bei denen die ‚empfindlichen‘ Fasern bereits maximal ‚feuern’. Synaptische Vielfalt erscheint als wahrscheinlichste Ursache für diese Arbeitsaufteilung“, sagt Prof. Dr. Tobias Moser, Direktor des Instituts für Auditorische Neurowissenschaften an der UMG und Senior-Autor der Publikation.

Unterscheidung in Ca2+-Signalen

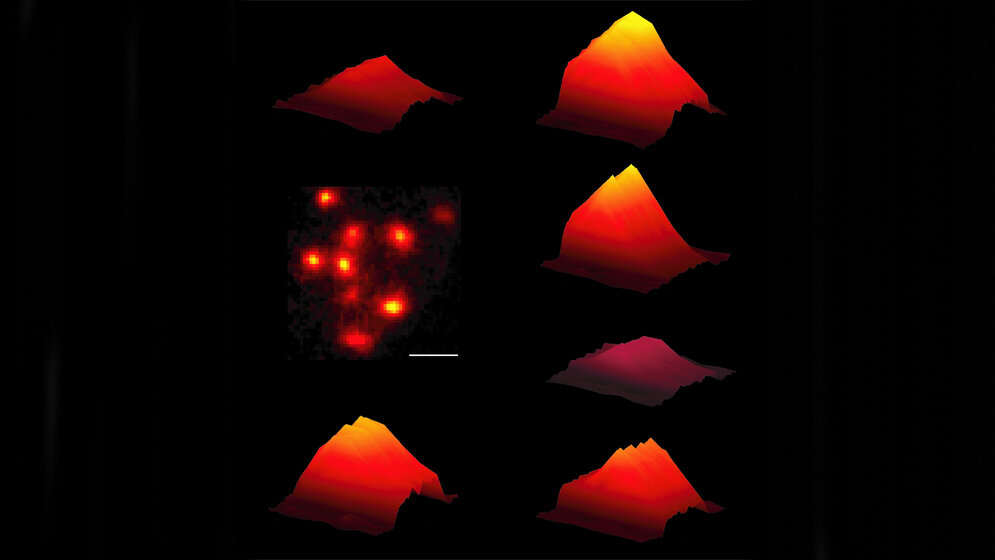

Erste Indizien für eine solche Annahme hatte das Göttinger Forscherteam bereits 2009 gefunden. Damals entdeckten sie, dass sich die Synapsen einer Haarzelle in ihren Kalzium(Ca2+)-Signalen unterscheiden. Prof. Moser und seine Kollegen haben nun im Innenohr von Mäusen untersucht, wie die Haarzellen diese synaptische Vielfalt bewerkstelligen.

Auf der nächsten Seite lesen Sie die Forschungsergebnisse im Detail.

###more###

Forschungsergebnisse im Detail

Während der mechanischen Reizung der Haarsinneszelle verändert sich die elektrische Spannung über ihrer Zellmembran, das sogenannte Rezeptorpotenzial, – und zwar umso mehr, je lauter das Signal ist. Diese Spannungsänderung kann vermutlich etwa 40 Millivolt überspannen und öffnet Kalziumkanäle an den aktiven Zonen der Transmitterfreisetzung. Das einströmende Kalzium triggert dann die Freisetzung des Botenstoffs Glutamat, der die synaptisch angeschlossene Hörnervenfaser aktiviert und so das Gehirn über ein Schallsignal informiert.

Die Wissenschaftler entdeckten, dass der Einstrom von Kalzium-Ionen an den Synapsen unterschiedlich auf die anliegende Membranspannung, also letztlich auf Lautstärke reagiert. Der Unterschied der Spannungsabhängigkeit betrug bis zu 20 Millivolt. Eine Reihe verschiedener Experimente brachte weitere Erkenntnisse und die Wissenschaftler zu dem Schluss: Die Spannungsabhängigkeit des Kalzium-Ionen-Einstroms in der aktiven Zone einer Haarzellsynapse hat eine zentrale Bedeutung für die Antworteigenschaften von Hörnervenfasern.

Biologische Erklärungsmöglichkeit

Interessanterweise hing die Spannungsabhängigkeit des Ca2+-Einstroms von der Position der Synapse innerhalb der Haarzelle ab: So aktivieren Synapsen, die vom Zentrum der Hörschnecke wegweisen, ihren Ca2+-Einstrom bereits bei schwächerer Reizung. Dies erlaubte den Wissenschaftlern, einen Bezug zu einer klassischen Beobachtung der Hörphysiologie herzustellen: Danach treiben eben diese Synapsen die besonders schallempfindlichen Hörnervenfasern an. Mit ihren jetzt veröffentlichten Forschungserkenntnissen präsentiert die Göttinger Hörforschung eine biologische Erklärungsmöglichkeit für dieses Phänomen.

GIPC3 ist beteiligt

An der molekularen Regulation einer solchen räumlichen Ordnung der synaptischen Eigenschaften innerhalb der Haarsinneszelle ist offenbar das Protein GIPC3 beteiligt, das bei genetischem Defekt zu menschlicher Schwerhörigkeit führt. In Mäusen, denen das intakte GIPC3 fehlt, fanden die Wissenschaftler eine veränderte räumliche Ordnung, eine Aktivierung des Ca2+-Einstroms bei schwächeren Reizen und ein entsprechend verändertes Antwortverhalten der Hörnervenfasern. (idw, red)

Hintergrundinformationen:

Die Forschung wurde durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft über den Sonderforschungsbereich SFB 889 „Zelluläre Mechanismen sensorischer Verarbeitung" und das Center for Nanoscale Microscopy and Molecular Physiology of the Brain (CNMPB) sowie durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung über das Bernstein Center for Computational Neuroscience (BCCN) gefördert.

Ohn TZ, Rutherford MA, Jing Z, Jung SY, Duque-Afonso CJ, Hoch G, Picher MM, Scharinger A, Strenzke N, Moser T (2016): Hair cells employ active zones with different voltage-dependence of Ca2+-influx to decompose sounds into complementary neural codes. PNAS, online veröffentlicht, 26.07.2016. DOI: 10.1073/pnas.1605737113

Artikel teilen