Systematisch entwickelt, wissenschaftlich begründet und praxisorientiert stellt die S3-Leitlinie einen bedeutenden Fortschritt für die rund 200.000 Patienten dar, die in Deutschland von der neurodegenerativen Krankheit betroffen sind.

So bestätigen die 85 Empfehlungen der Experten die entscheidende Bedeutung der medikamentösen Therapie in der Behandlung der Parkinson-Krankheit. Darüber hinaus erfolgen erstmals Bewertungen zu mehreren nichtmedikamentösen und alternativen Ansätzen – etwa der Physiotherapie. Gemeinsam mit 28 weiteren medizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaften, Berufsverbänden und Organisationen sichteten und bewerteten die Experten annähernd 2.200 Facharbeiten. Allein die Kurzversion der Leitlinie umfasst 73 Seiten. Alle Dokumente sind hier zu finden.

Sämtliche Aspekte erfasst

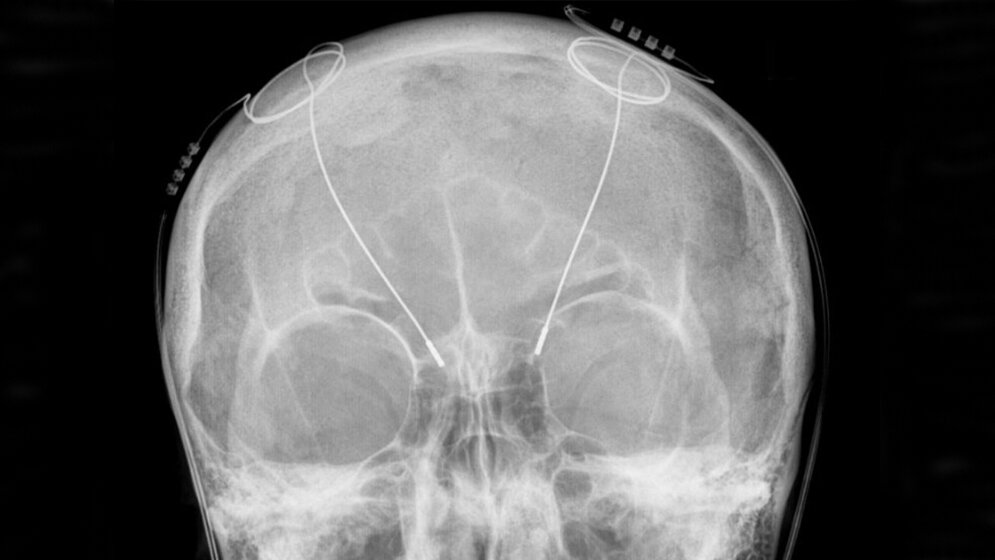

„Von der Definition und Epidemiologie über die Diagnostik und medikamentöse Behandlung bis hin zur Tiefen Hirnstimulation umfasst der Schwerpunkt des Werkes sämtliche Aspekte der ärztlichen Behandlung“, so Prof. Richard Dodel (Marburg), der den Konsensusprozess über das Leitliniensekretariat koordiniert hat. „Darüber hinaus nimmt die Leitlinie aber auch Stellung zu wichtigen Aspekten der Pflege und Versorgung, und sie enthält erstmals Bewertungen zu mehreren nicht-medikamentösen und alternativen Ansätzen, etwa der Logo-, Ergo- und Verhaltenstherapie.“ Medizinische Leitlinien sind Empfehlungen für Ärzte, die zwar nicht bindend sind, aber den neuesten wissenschaftlichen Stand darstellen und daher große Beachtung in der Fachwelt finden. Eine S3-Leitlinie bedeutet die höchste Qualitätsstufe.

Bei Verdacht zum Spezialisten

Patienten mit der Verdachtsdiagnose eines Idiopathischen Parkinson-Syndroms (IPS) sollten zu einem Spezialisten mit einer Expertise in der klinischen Differenzialdiagnose von Parkinson-Syndromen überwiesen werden, empfiehlt die Leitlinie. Die Begründung dafür lautet, dass in der allgemeinärztlichen Versorgung bei 47 Prozent der Patienten fälschlicherweise die Diagnose eines IPS gestellt wird, unter fachärztlicher Versorgung immer noch bei 25 Prozent. Dagegen liegt die Rate falscher Diagnosen bei ausgewiesenen Bewegungsstörungsspezialisten nur zwischen sechs und acht Prozent.

Anamnese und klinische Diagnose sind entscheidend

„Als Faustregel gilt, dass die frühe Diagnose und Differenzialdiagnose des Parkinson-Syndroms in erster Linie auf der kompetenten neurologischen Anamnese und Untersuchung basieren“, so Prof. Heinz Reichmann aus Dresden, Mitglied der Leitlinien-Steuergruppe. In einigen unklaren Fällen können bildgebende Zusatzuntersuchungen jedoch über die rein klinische Untersuchung hinaus hilfreich sein, um so früh wie möglich eine korrekte Diagnose stellen zu können. So sollte zum Ausschluss symptomatischer Ursachen beim Parkinson-Syndrom grundsätzlich eine zerebrale Bildgebung, also craniale Computertomographie (cCT) oder craniale konventionelle strukturelle Magnetresonanztomographie (MRT) zur Differenzialdiagnose beitragen.

Die funktionelle MRT sei hier jedoch wenig bis gar nicht hilfreich. Bei klinisch unklarem Parkinson- oder Tremor-Syndrom wird zum Nachweis eines nigrostriatalen Defizits der Einsatz des präsynaptischen Dopamin-Transporter-SPECT (DAT-SPECT) empfohlen.

Diagnostisch unterstützend ist auch der Riechverlust, der regelmäßig früh im Krankheitsverlauf auftritt. „Wegen der geringen Spezifität sollte ein Riechtest aber nicht als alleiniges Screening-Instrument zum Einsatz kommen, sondern mit motorischen Tests kombiniert werden“, so Reichmann weiter.

Medikation berücksichtigt steigende Lebenserwartung

Die medikamentöse Therapie im frühen Stadium des IPS zielt darauf ab, die verfügbaren Substanzklassen der Dopaminagonisten, MAO-B-Hemmer und Levodopa individuell einzusetzen, um Symptome zu kontrollieren und Funktionsbeeinträchtigungen zu lindern. Künftig soll dabei die steigende Lebenserwartung der Patienten stärker berücksichtigt werden: „Da bei fast allen Patienten nach zehn Jahren Levodopa-Therapie motorische Fluktuationen und Dyskinesien auftreten, sind bei jüngeren Patienten in der Differenzialtherapie die Vor- und Nachteile der jeweiligen initialen Therapie wie die mit einem Dopaminagonisten oder L-DOPA-Präparat zu erörtern und gegeneinander abzuwägen. Dann kann die Wahl des Präparates gemeinsam mit dem Patienten getroffen werden“, so Prof. Wolfgang Oertel (Marburg), ebenfalls Mitglied der Steuergruppe.

„Bei Parkinson-Patienten im höheren Lebensalter, die eine Einschränkung der kognitiven Leistungsfähigkeit aufweisen, besteht unter den Dopaminagonisten ein erhöhtes Risiko, Halluzinationen und psychotische Zustände zu entwickeln. Bei dieser Patientengruppe ist die Gabe von Dopaminagonisten nicht angezeigt oder sollte ausschleichend beendet werden. Generell empfiehlt sich deshalb bei älteren Patienten, Levodopa-Präparate als medikamentöse Kerntherapie zu verwenden“, so Oertel.

Lesen Sie auf der folgenden Seite weitere Details zur Leitlinie.

Artikel teilen