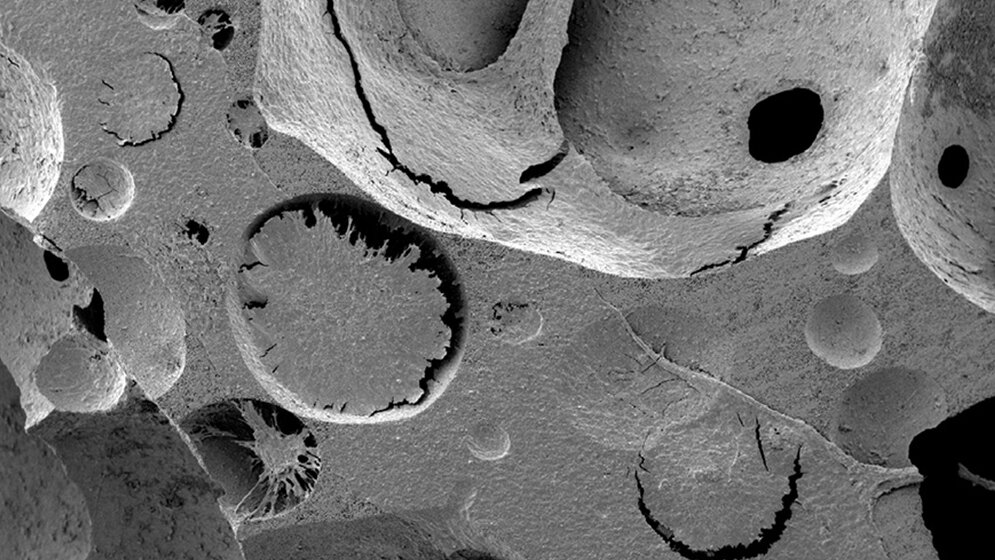

Die Stamm- und Vorläuferzellen konnten sich in der neuartigen künstlichen Knochenmarknische über mehrere Tage vermehren. Das Gewebe ahmt manche der komplexen biologischen Eigenschaften der natürlichen Knochenmarknischen nach. Die Wissenschaftler um Prof. Ivan Martin (Basel) und Prof. Timm Schroeder (Zürich) kombinierten dafür menschliche mesenchymale Stromazellen mit einem knochenähnlichen, porösen dreidimensionalen Gerüst aus Keramik in einem sogenannten Perfusions-Bioreaktor, in dem sich biologische und synthetische Materialien verbinden lassen.

So entstand eine Struktur, die von einer extrazellulären Matrix überzogen ist, in die sich Zellen einfügen können. In diesem Aspekt ist das künstliche Gewebe den natürlichen Knochenmarknischen molekular sehr ähnlich. In dieser Umgebung gelang es, die Funktionsfähigkeit von hämatopoetischen Stamm- und Vorläuferzellen weitgehend zu erhalten.

Personalisierte Forschung durch künstliches Knochenmark

Forscher versuchen schon seit mehreren Jahren, natürliches Knochenmark im Labor nachzubauen. Dadurch wollen sie die Mechanismen der Blutbildung besser verstehen und unter anderem neue Therapien gegen Krankheiten wie Leukämie entwickeln. Bisher hat sich dieses Vorhaben als schwierig erwiesen: In herkömmlichen In-Vitro-Modellen können Blutstammzellen sich nicht verlieren oder sich in verschiedene Arten von Blutzellen differenzieren.

Das ist jetzt anders. Das neue Verfahren eröffnet nun vielfältige Perspektiven: Es kann bei der Erforschung von Faktoren, die die Blutbildung beim Menschen beeinflussen, eingesetzt werden. Außerdem hilft es beim Screening von Medikamenten mit dem Ziel, die Reaktionen einzelner Patienten auf eine bestimmte Behandlung vorherzusagen.

"Mit Knochen- und Knochenmarkzellen von Patienten könnten wir Bluterkrankungen wie zum Beispiel Leukämien in vitro modellieren. Und zwar in einem Umfeld, das ausschließlich aus menschlichen Zellen besteht und das idealerweise personalisierte, individuelle Gegebenheiten einbezieht", erläutern Ivan Martin und Timm Schroeder.

Quelle: Universität Basel (4.6.2018)

Artikel teilen