Bereits mehrfach hat die WHO vor der Zunahme multiresistenter Keime gewarnt. Grund dafür ist unter anderem der zu hohe Einsatz (noch) wirksamer Antibiotika. Dabei stellen multiresistente Keime eine Gefährdung des nationalen und globalen Gesundheitssystems dar – ohne Lösung. Im vergangenen Jahr hat die WHO die Wissenschaft dazu aufgerufen, von der WHO als „problematisch“ eingestufte Infektionserreger zu erforschen und Wirkstoffe zu entwickeln, darunter auch Neisseria gonorrhoeae. Mit Erfolg: Für den Erreger der Gonorrhö haben Forschende nun eine neue Wirkstoffgruppe gefunden, die selektiv gegen das Bakterium wirkt.

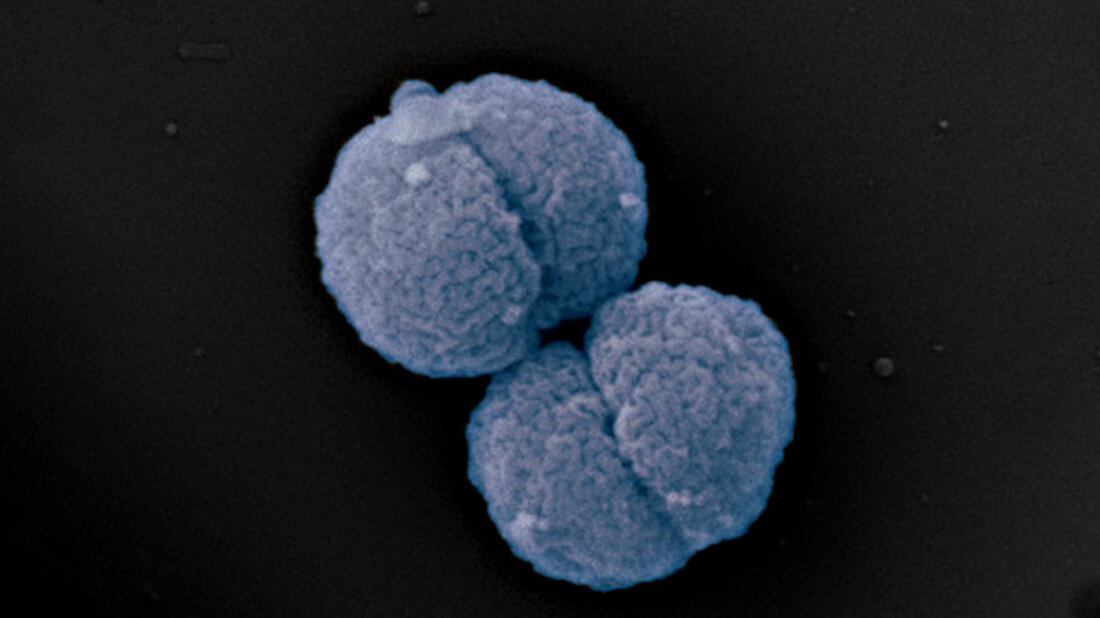

Superkeim Neisseria gonorrhoeae

Gonokokken befallen nur den Menschen. Da sie sich bevorzugt in den Schleimhäuten des Genitaltrakts ansiedeln, werden sie bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr übertragen. Bei der Geburt können sie so auch an Neugeborene weitergegeben werden – im prä-antibiotischen Zeitalter eine häufige Ursache für neonatale Blindheit. Das Problem ist, dass Gonokokken schnell resistent werden gegen Antibiotika. Sie besitzen die Eigenschaft, aus ihrer Umwelt Erbmaterial anderer Bakterien aufnehmen zu können und damit auch Resistenzgene sammeln zu können. „Nicht zuletzt deshalb sind in den letzten Jahren Gonokokken-Stämme aufgetaucht, die gegen alle bislang verwendeten Antibiotika resistent sind – solche superbugs sind mit Antibiotika nicht mehr zu behandeln“, erläutert Prof. Thomas Böttcher, Microbial Biochemistry an der Universität Wien.

Nach dem Motto der „Feind meines Feindes ist mein Freund“ machten sich die Forschenden aus Wien und Konstanz die Gruppe der Alkyl-Quinolone (AQs) zu nutze. AQs sind Naturstoffe, die von Bakterien produziert werden, um sich vor anderen Bakterien zu schützen. Diese AQs bauten die Forschenden im Labor nach mit leichten Veränderungen. „Tatsächlich zeigte sich bei einem dieser neuen AQ-Moleküle eine bislang einzigartige Wirkung: diese chemische Verbindung war in der Lage, Gonokokken abzutöten, aber hatte keinerlei negativen Einfluss auf andere Bakterien oder menschliche Zellen", sagt Zellbiologe Prof. Christof Hauck.

Aktivierter Selbsttötungsmechanismus

Der Grund dafür: das neue Antibiotikum aktiviert einen Selbsttötungsmechanismus, der in den Gonokokken bereits vorhanden ist. Der gefundene modifizierte AQ sorgt für den Abbau des sogenannten Antitoxins, wodurch das Toxin für das „suicide-Programm“ freigesetzt wird. Da dieses Toxin-Antitoxin-System nur in Gonokokken vorkommt, werden weder menschliche Zellen noch andere Bakterien beeinflusst, dafür aber multiresistente Stämme.

Auch andere Erreger besitzen diese Toxin-Antitoxin-Systeme. Die Forschenden erwarten, dass dieses System, in angepasster Form, auch für andere Erreger eingesetzt werden kann. „Somit eröffnen die gerade publizierten Erkenntnisse einen neuen und innovativen Weg, wie Problemkeimen begegnet werden kann, bevor unsere Möglichkeiten zur antibiotischen Behandlung ausgeschöpft sind“, erklärt Hauck die Bedeutung dieser Arbeit für die Infektionsforschung.

Quelle: idw

Artikel teilen