In Deutschland erkranken jedes Jahr rund 21.000 Menschen an Pankreaskrebs. Für viele von Ihnen gleicht die Diagnose einem Todesurteil. Die meisten der Betroffenen sterben innerhalb eines Jahres. Neben der späten Erkennung stellt die außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit der Tumorzellen an die Therapie eine der großen Herausforderungen dar. Der Ausgangspunkt für die neue Studie war die grundlegende Erkenntnis, dass sich die Krebszellen in der Bauchspeicheldrüse in zwei molekulare Subtypen einteilen lassen: Der klassische Subtyp reagiert besser auf Chemotherapie, während der basale Subtyp aggressiver ist und eine schlechtere Prognose aufweist. Die Forschenden konnten nun erstmals zeigen, dass sich diese molekulare Identität der Tumorzellen pharmakologisch verändern lässt – und zwar durch sogenannte Glukokortikoide, die bei nahezu allen Patientinnen und Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs eingesetzt werden, um Nebenwirkungen der Chemotherapie zu behandeln.

Perspektiven für individuellere und effizientere Therapien?

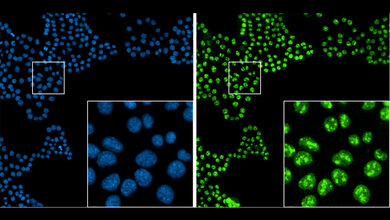

Die Glukokortikoide, die zu einer Klasse von Steroidhormonen gehören, aktivieren den Glukokortikoid-Rezeptor (GR). Dadurch werde der klassische Subtyp herunterreguliert und zwar durch die Unterdrückung des Transkriptionsfaktors GATA6, ein Protein, das eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Organen des Verdauungstrakts spielt. Diese Veränderung könne also beeinflussen, wie gut die Tumoren auf eine Chemotherapie ansprechen. „Unsere Ergebnisse zeigen, dass die derzeitige Behandlung möglicherweise viel tiefgreifendere Auswirkungen auf den Krankheitsverlauf hat, als bisher angenommen“, sagt Prof. Dr. Steven A. Johnsen, Leiter der Studie und Wissenschaftlicher Leiter des Robert Bosch Centrums für Tumorerkrankungen (RBCT) am Bosch Health Campus sowie Honorarprofessor an der Universität Tübingen. „Die Erkenntnisse eröffnen neue Perspektiven für die Entwicklung von individuelleren und effizienteren Therapien, da wir die molekulare Beschaffenheit des jeweiligen Tumors immer besser verstehen.“

Weitere Studien notwendig

Die Studie ist in enger Zusammenarbeit mit der Mayo Clinic in Rochester (USA) und der Universitätsmedizin Göttingen entstanden. Prof. Dr. Elisabeth Hessmann, Leiterin der Klinischen Forschergruppe 5002 in Göttingen und Co-Autorin, sagt: „Die Studie leistet einen bedeutenden Beitrag mit direkter Relevanz auch für die laufende Arbeit in unserem Forschungsprojekt. In diesem geht es ebenfalls um Subtypen-spezifische Mechanismen und ihre Auswirkungen auf die Progression und Therapieresistenz des Pankreaskarzinoms.“ Auch Prof. Dr. Patrick Michl, der Direktor der Klinik für Gastroenterologie an der Universität Heidelberg, der nicht an der Studie beteiligt war, schätzt den Erkenntnisgewinn als hoch ein: „Die Arbeit liefert eine wichtige Grundlage für das Verständnis der möglichen Nebenwirkungen und für den Einfluss von Glukokortikoiden auf das Ansprechen auf Therapien. Die systemischen Wirkungen von Glukokortikoiden sind komplex und können sogar über ihren direkten Effekt auf die Tumorzellidentität hinaus einen zusätzlichen Nutzen für Patientinnen und Patienten haben. Weitere Studien sind notwendig, um alle Effekte zu erkennen und zu unterscheiden.“

Quelle: idw/Bosch Health Campus

Artikel teilen