Laut Schätzungen des Robert Koch Instituts leiden sechs bis 15 Prozent der Bevölkerung an Langzeitfolgen einer Coronaerkrankung. Halten die Beschwerden länger als drei Monate an, werden sie als Post-COVID Syndrom (PCS) bezeichnet. Als PCS werden nur diejenigen Leiden zusammengefasst, die nach einer akuten COVID-19 Erkrankung bestehen und auf keine andere Ursache zurückzuführen sind.

Symptomatische Behandlung

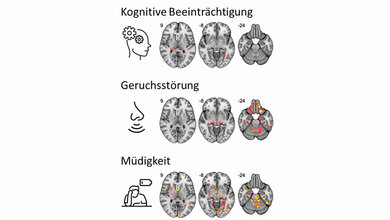

Die Symptome können sehr vielfältig sein: von Beeinträchtigungen der Lunge, der Herz-Kreislauf-Systems, der Muskulatur über die Nieren bis hin zur Beeinträchtigung kognitiver Fähigkeiten kann alles zum PCS gehören. Am häufigsten äußert sich das PCS in einem anhaltenden Erschöpfungszustand in Form von myalgischer Enzephalomyelitis oder chronisches Fatigue-Syndrom (ME/CFS), in Kurzatmigkeit und Konzentrations- und Gedächtnisproblemen. Es kann die Lebensqualität der Betroffenen stark beeinträchtigen, dass sie ihrem Alltag nicht mehr nachkommen können. Da die Ursachen unbekannt sind, erfolgt die Behandlung bisher symptomatisch.

Das Ziel des neuen Mainzer Forschungsprojekt „EPIC AI“ ist es nun, die zugrundeliegenden Pathomechanismen, die sogenannten Endotypen, zu identifizieren. Hierfür werden Daten von etwa 50.000 Menschen mithilfe von KI ausgewertet. „Mit der Klassifizierung und Endotypisierung des Krankheitsbilds sollen die komplexen und heterogenen Krankheitsmechanismen besser verstanden werden. Dies schafft dringend notwendige Grundlagen für die Entwicklung von optimierten und personalisierten Therapieoptionen, um die medizinische Versorgung zu verbessern. Hier wollen wir mit EPIC-AI ansetzen“, erläutert Prof. Dr. Philipp Wild, koordinierender Leiter des Forschungsverbunds.

Patientenorientierte Forschung

Entsprechend der heterogenen Bandbreite des Syndroms arbeiten auch Forschende aus unterschiedlichen Fachbereichen in fünf Subprojekten zusammen. Funktionsstörungen der Organsysteme werden untersucht sowie neurologische, neuropsychiatrische, biopsychosoziale und mentale Veränderungen. „Mit Hilfe von Hochdurchsatzverfahren werden wir das Transkriptom und Proteom von Immunzellen untersuchen, um molekulare Mechanismen aufzudecken, die am PCS-Geschehen beteiligt sind“, erläutert Prof. Tobias Bopp, Direktor des Instituts für Immunologie der Universitätsmedizin Mainz.

Hieraus gewonnene Erkenntnisse können zur Identifikation von Biomarkern und damit zur Diagnostik genutzt werden. Da viele Betroffene seit Jahren unterversorgt sind, ist es besonders wichtig für die Forschenden, diesen Personen zu helfen und Gehör zu verschaffen.

Quelle: idw

Artikel teilen