Haben Atemwegserkrankungen mit Respiratorischen Synzytial-Viren nach der Coronapandemie im Kleinkindalter zugenommen?

Zusammenfassung

Als Atemwegserkrankungen im Kleinkindalter bezeichnet man eine Gruppe von Infektionen, die obere und untere Atemwege angreifen und zu schweren Krankheitsverläufen bis hin zu Krankenhausaufenthalten führen können. Das Immunsystem von Kindern und die Mechanismen, die bei respiratorischen Erkrankungen eine Rolle spielen, zeigen, dass Kinder mit vielen Viren besser umgehen, auch wenn das Virus auf ein naives Immunsystem trifft, als Erwachsene. Bei Kindern sitzen in den Epithelzellen der Nasenschleimhaut mehr Leukozyten als bei Erwachsenen. Allerdings ist für Neugeborene und Säuglinge eine Infektion mit den Respiratorischen Synzytial-Viren (RSV) besonders gefährlich und führt häufig zu Krankenhausaufenthalten mit teilweise schweren Verläufen. Die Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) zur passiven Immunisierung vor der ersten RSV-Saison soll ein neuer Meilenstein im Kampf von schweren Infektionsverläufen sein. Um gesammelte Daten zu analysieren, wurde eine Literaturrecherche durchgeführt. Im weiteren Verlauf werden die Ergebnisse für Deutschland und deren Relevanz für die Praxis erläutert.

Schlüsselwörter: Respiratorisches Synzytial-Virus, RSV, Atemwegserkrankungen bei Kleinkindern, Coronapandemie, Robert Koch-Institut, RKI, Impfempfehlung der ständigen Impfkommission, STIKO

Abstract

Have respiratory diseases with respiratory syncytial viruses increased in infants after the coronavirus pandemic? An overview of the current study situation: Respiratory diseases in infants are a group of infections that affect the upper and lower respiratory tract and can lead to severe courses of illness and even hospitalisation. The immune system of children and the mechanisms that play a role in respiratory diseases show that children cope better with many viruses than adults, even when the virus encounters a naive immune system. In children, there are more leucocytes in the epithelial cells of the nasal mucosa than in adults. An infection with respiratory syncytial viruses (RSV) is very dangerous for newborns and infants and often leads to hospitalisation, sometimes with severe consequences. The STIKO's vaccination recommendation for passive immunisation before the first RSV season is intended to be a new milestone in the fight against severe courses of infection. A literature review will be carried out to analyse the data collected. In the further course, the results in Germany and their relevance for practice will be will be explained.

Keywords: Respiratory syncytial virus, respiratory diseases in infants, coronavirus pandemic, vaccination recommendation, STIKO

Atemwegserkrankungen bei Kleinkindern

Atemwegserkrankungen sind Infektionen, die obere und untere Atemwege befallen. Das Respiratorische Synzytial-Virus ist für Kleinkinder immer wieder mit schweren Krankheitsverläufen bis hin zu Krankenhausaufenthalten verbunden. Atemwegserkrankungen sind charakteristisch im Kleinkindalter. Bis zu 8 Infektionen pro Jahr zählen zur physiologischen Infektanfälligkeit. Dabei prägen Infekte das kindliche naive Immunsystem und reagieren mit Immunitäten. Dabei zeigt sich, dass Kinder mit vielen Viren besser umgehen, auch wenn das Virus auf ein naives Immunsystem trifft, als Erwachsene (Robert Koch-Institut, 2024).

Das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV)

Das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) ist ein weltweit vorkommendes behülltes RNA-Virus aus der Familie der Pneumoviridae (Genus Orthopneumovirus). Unterschieden wird zwischen 2 RSV-Subtypen A und B. Während beide Virusstämme gleichzeitig zirkulieren, zeigt sich im Rückblick der Jahre eine höhere Dominanz im Vorkommen bei RSV A. Bei Kleinkindern ist RSV einer der bedeutendsten Erreger einer nosokomialen Infektion und Pneumonie.

Der Infektionsweg findet überwiegend über Tröpfcheninfektion von einer infektiösen Person auf eine Kontaktperson statt. Eintrittspforte sind meist die zilientragenden Epithelzellen, und die Konjunktiven der Schleimhäute der oberen Atemwege. Möglich ist auch eine indirekte sekundäre Infektion über kontaminierte Hände oder Oberflächen auf die Schleimhäute der Atemwege.

Im Durchschnitt beträgt die Inkubationszeit 5 Tage. Die RSV-Infektion kann eine Symptomvielfalt von einfachen Atemwegsinfektionen bis hin zu schweren beatmungspflichtigen unteren Atemwegserkrankungen hervorrufen. Immer wieder vorkommend ist auch ein asymptomatischer Verlauf. In der Regel reagieren Kleinkinder mit Fieber und zeigen anfänglich Symptome oberer Atemwegserkrankungen wie Schnupfen, Husten und Halsschmerzen. Bei fortschreitenden Symptomen kann sich innerhalb von 1-3 Tagen eine untere Atemwegsinfektion ausprägen. Die Folge ist starker Husten, gesteigerte Atemfrequenz bis hin zu einer Dyspnoe. Typisch sind Zeichen einer exspiratorischen Obstruktion.

Zur Diagnosesicherung von RSV empfiehlt sich Nasopharyngealsekret aus Nasenabstrichen, -aspiration oder -spülwasser zum Genomnachweis mittels Polymerasekettenreaktion (PCR). Polymerasekettenreaktionen zeichnen sich im Besonderen dadurch aus, auch bei geringer Viruslast in der Probe sehr spezifisch, schnell und hochsensitiv Ergebnisse zu liefern und sind der Schlüssel zur Diagnosesicherung. Im direkten Vergleich haben Antikörpernachweise eine untergeordnete Bedeutung.

Die Therapie einer RSV-Infektion findet symptomatisch statt, da eine wirksame kausale Behandlung nicht existiert. Bei Kleinkindern zeigt sich eine akute Otitis media als sehr häufige Komplikation einer RSV-Infektion (Robert Koch-Institut, 2024).

Datenerhebung

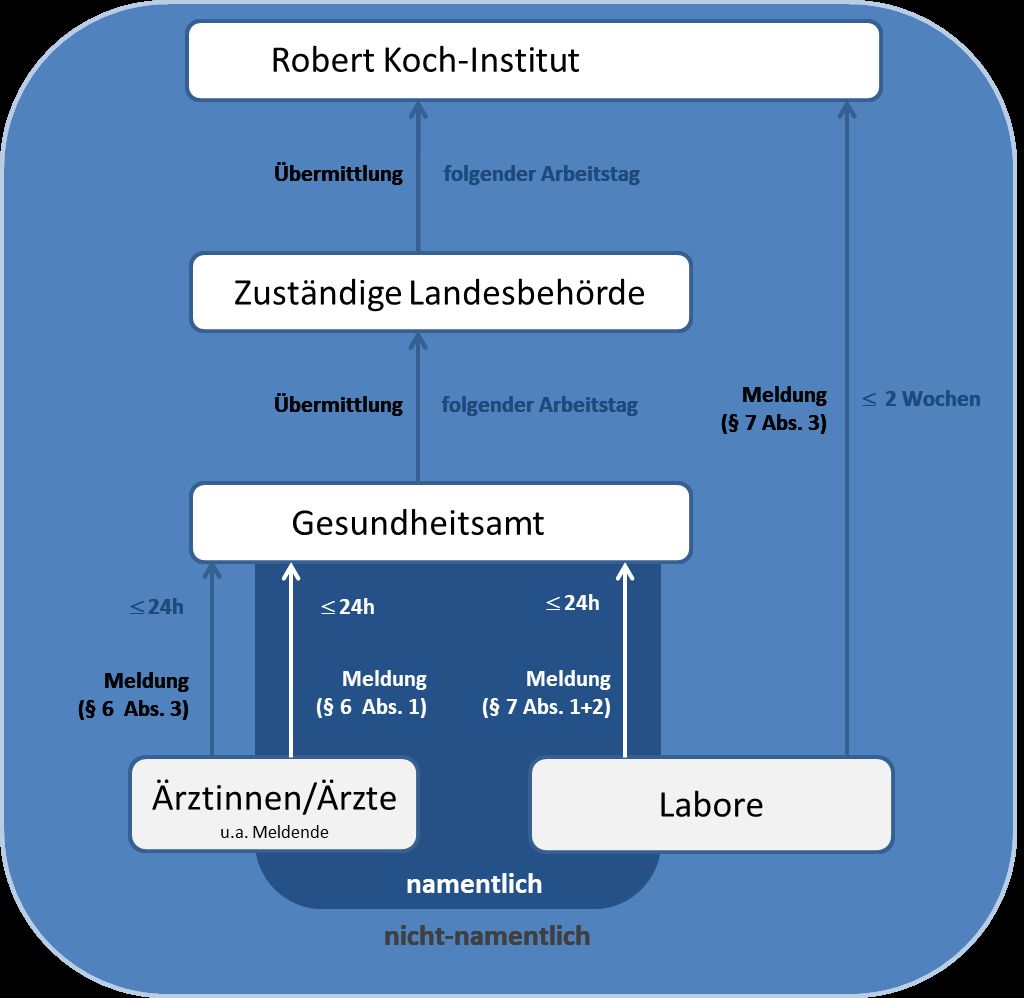

Für die quantitative Datenerhebung der RSV-Infektionen für Deutschland wurden die gesammelten und veröffentlichten epidemiologischen Daten des Robert Koch-Instituts (2024) genutzt. Das Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlicht wöchentlich aktualisierte online abrufbare Berichte und Statistiken zum Infektionsgeschehen in Deutschland. Dabei wird die Anzahl der laborbestätigten RSV-Fälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner pro Woche gemessen. Laut Infektionsschutzgesetz werden die positiven Labornachweise an das landeszuständige Gesundheitsamt gemeldet. Die jeweiligen Landesbehörden übermitteln die positiven Labornachweise weiter an das Robert Koch-Institut. Dort werden die Daten nach Meldedatum zusammengefasst und veröffentlicht (Bundesministerium für Gesundheit, 2024).

Die RSV-Inzidenz bestimmt sich durch die Infektionsrate der Altersgruppe 0-4 Jahre. Seit Juli 2023 besteht für RSV-Infektionen eine Meldepflicht nach zuvor beschriebenem Schema (Abbildung 1);(Robert Koch-Institut, 2024).

Im Besonderen wurden die Infektionszahlen während der Coronapandemie; ab Wintersaison 2020/2021 und die Folgejahre bis zur Wintersaison 2023/2024 der gemeldeten RSV-Infektionen betrachtet, gesammelt und verglichen. Zeitreihenanalysen zeigten auffällige signifikante Unterschiede, die herausgefiltert und benannt sind. Jahresstatistiken aus Jahren vor der Coronapandemie wurden gemittelt und dienen als Vergleichswert gegenüber den Pandemiedaten und der Zeit danach (Robert Koch-Institut, 2024).

Vorkommen von RSV-Infektionen

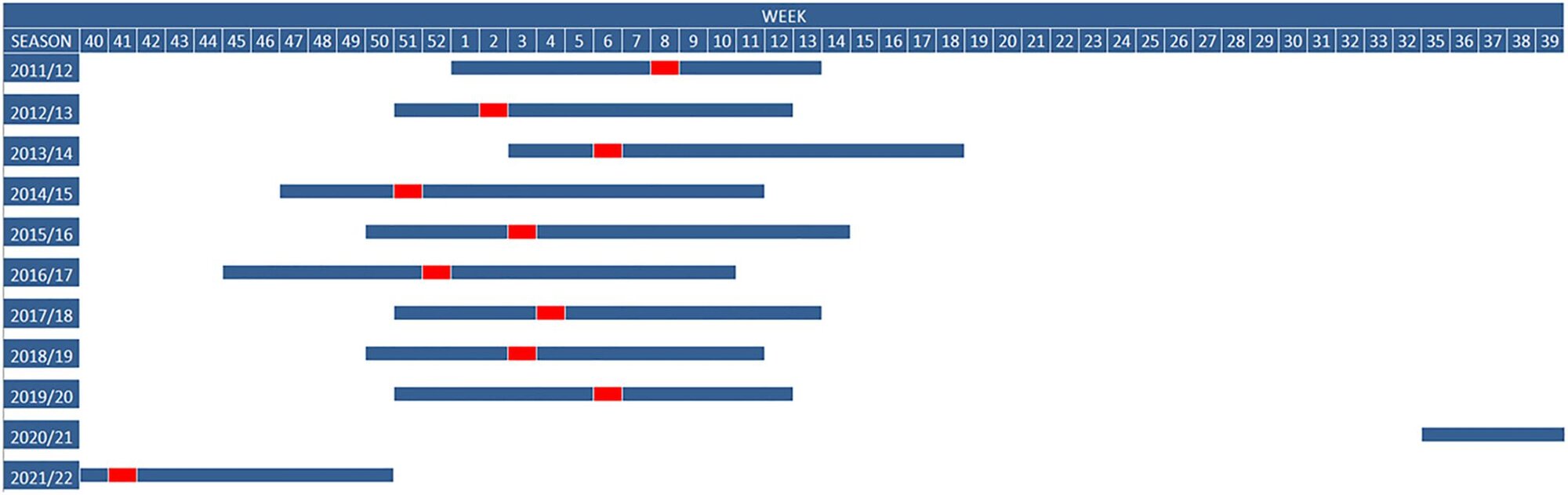

RSV-Infektionen treten zyklisch auf und gleichen Influenza-Infektionen in Saisonalität und Symptomatik. Umgangssprachlich wird häufig von der RSV-Saison gesprochen, die sich etwa über 1-2 Monate gipfelt. Der Gipfel liegt meist zum Jahresbeginn im Januar und Februar, selten zum Jahresende im November und Dezember. Auffällig dabei ist, dass die RSV-Inzidenz Höchstwerte zwischen November/Dezember bis März/April zeigt, während die übrigen Monate nur vereinzelte Infektionen aufweisen.

Hervorstechend ist, dass in der Wintersaison 2020/21 in Deutschland die zyklische RSV-Saison fehlte und eine zeitliche Verschiebung erkennbar ist. Begründen lässt sich dies durch die Infektionsschutzmaßnahmen während der Coronapandemie. Im Jahre 2021 mit Lockerungen der Infektionsschutzmaßnahmen in Deutschland ist ein signifikanter RSV-Infektionsanstieg mit paralleler Ausdehnung des üblichen Infektionszeitraums von August bis Dezember ablesbar. Auch die RSV-Saison 2022/23 ist noch azyklisch und zeigt einerseits einen verlängerten Infektionszeitraum mit besonders frühem Beginn im Oktober und Ende im Januar. Rückblickend zeigt sich in der Wintersaison für 2023/24 ein ähnliches Infektionsgeschehen wie im Winter zuvor. Die RSV-Saison erstreckte sich wieder über 16 Wochen (Robert Koch-Institut, 2024).

Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO)

Ende Juni 2024 hat sich die STIKO erstmals dafür ausgesprochen, eine neue Standardempfehlung mit einem monoklonalen Antikörper als Einmaldosis zur spezifischen Prophylaxe (Nirsevimab, Handelsname: Beyfortus) zum Schutz vor schweren Atemwegsinfektionen durch RSV bei Neugeborenen und Säuglingen in ihrer 1. RSV-Saison herauszugeben. RSV-bedingte Krankenhausaufenthalte und Todesfälle aber auch stationäre und ambulante Versorgungsengpässe sollen dadurch verhindert werden. Wichtig ist, dass die RSV-Prophylaxe bei zeitgerechter Gabe über die gesamte 1. RSV-Saison von Neugeborenen und Säuglingen schützt. Nach Verabreichung besteht ein sofortiger Schutz gegen RSV-Erkrankungen (Robert Koch-Institut, 2024).

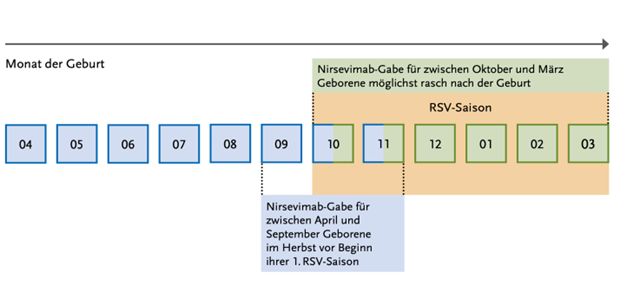

Zur Übersicht gilt (Abbildung 3):

- Neugeborene, die während der RSV-Saison (üblicherweise zwischen Oktober und März) geboren werden, sollen Nirsevimab möglichst rasch nach der Geburt bekommen, idealerweise bei Entlassung aus der Geburtseinrichtung bzw. bei der U2-Untersuchung (3.–10. Lebenstag).

- Säuglinge, die zwischen April und September geboren sind, sollen Nirsevimab möglichst im Herbst vor Beginn ihrer 1. RSV-Saison erhalten.

- Eine versäumte Nirsevimab-Gabe soll innerhalb der 1. RSV-Saison schnellstmöglich nachgeholt werden (Robert Koch-Institut, 2024).

Zusammenfassendes Fazit

Die Auswertung hat nachgewiesen, dass sich infolge der Infektionsschutzmaßnahmen der Coronapandemie über etwa eineinhalb Jahre Atemwegsinfektionen bei Kleinkindern deutlich reduzierten. In der Herbst-/Wintersaison 2020/2021 setzte die RSV-Saison aus. Mit Rücknahme der Infektionsschutzmaßnahmen im letzten Quartal 2022 zeigte sich ein Auftreten einer Wellenrhythmus- und Intensitätsveränderung in den Infektionszahlen. Die RSV-Saison startete früher und stärker als vorpandemisch üblich. Gleiches galt für die Wintersaison 2023/2024 (Robert Koch-Institut, 2023).

In der Regel machen innerhalb des ersten Lebensjahres mehr als jedes zweite Kind und bis zum Ende des zweiten Lebensjahres nahezu alle Kinder mindestens eine RSV-Infektion durch. Entsprechend wird daraus gefolgert, dass die folgenden saisonalen Abläufe nach den Lockerungen der Infektionsschutzmaßnahmen die Infektlücke aufzeigen. Ein Nachholeffekt aus zuvor nicht entstandenen Infektionssituationen bei Kleinkindern wurde vermutet. Dies soll sich summiert haben und den Infektionszeitraum einerseits ausgedehnt und andererseits parallel den Anstieg an nachgewiesenen RSV-Infektionen verursacht haben. Ein weiterer Einflussfaktor sind allerdings regelhafte Reinfektionen, da langfristige Immunitäten nicht erworben werden (Robert Koch-Institut, 2024). Gleichzeitig gibt es die Vermutung, dass auch die Infektwellen von COVID-19 durch die Beeinflussung des Immunsystems zum Anstieg der Folgeerkrankungen wie RSV beigetragen haben könnten (u.a. Phetsouphanh C, et al., 2022).

Für die Wintersaison 2024/2025 bleibt abzuwarten, wie die Impfrate die RSV-Saison beeinflusst. Erwartet wird ein Rückgang der Häufigkeit schwer verlaufender RSV-Erkrankungen bei Neugeborenen und Säuglingen in ihrer ersten RSV-Saison. Zu berücksichtigen ist, dass die Geburtenrate der letzten Jahre rückläufig ist (Statistisches Bundesamt, 2024).

Literatur

1. Bundesministerium für Gesundheit (2024): Infektionsradar. infektionsradar.gesund.bund.de/de/rsv/inzidenz (letzter Zugriff am 31.08.2024).

2. Cai W, Dürrwald R, Biere B, et al. (2022): Determination of respiratory syncytial virus epidemic seasons by using 95% confidence interval of positivity rates, 2011–2021, Germany. Influenza and Other Respiratory Viruses, 16 (5): 854–57, DOI: doi.org/10.1111/irv.12996 (letzter Zugriff am 31.08.2024).

3. Deutscher Ärzteverlag GmbH (2017): Europa-Studie - Nosokomiale Infektionen im ersten Lebensjahr häufig. www.aerzteblatt.de/nachrichten/72496/Europa-Studie-Nosokomiale-Infektionen-im-ersten-Lebensjahr-haeufig (letzter Zugriff am 31.08.2024).

4. Infektionsschutz.de (2023): Atemwegsinfektionen. www.infektionsschutz.de//infektionskrankheiten/krankheitsbilder/atemwegsinfektionen (letzter Zugriff am 31.08.2024).

5. Robert Koch-Institut (2024): Empfehlungen der STIKO - Pressemitteilung der STIKO zur neuen Empfehlung der spezifischen Prophylaxe mit Nirsevimab zum Schutz vor schweren Atemwegsinfektionen durch RSV bei Neugeborenen und Säuglingen in ihrer 1. RSV-Saison. www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2024-06-27.html (letzter Zugriff am 31.08.2024).

6. Robert Koch-Institut (2024): Impfungen A - Z - Immunisierung gegen Respiratorische Synzytial-Viren (RSV) (letzter Zugriff am 31.08.2024).

7. Robert Koch-Institut (20): RSV-Infektionen - Antworten auf häufig gestellte Fragen. www.rki.de/SharedDocs/FAQ/RSV/FAQ_Liste_gesamt.html (letzter Zugriff am 31.08.2024).

8. Robert Koch-Institut (2024): Wochenberichte - Robert Koch-Institut. influenza.rki.de/Wochenberichte.aspx (letzter Zugriff am 31.08.2024).

9. Robert Koch-Institut (2024): Impfungen A - Z - Antworten auf häufig gestellte Fragen – RSV-Prophylaxe mit Nirsevimab (Beyfortus von Sanofi) bei Neugeborenen und Säuglingen. www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Impfen/RSV-Prophylaxe/FAQ_Liste_gesamt.html (letzter Zugriff am 31.08.2024).

10. Robert Koch-Institut: RKI-Ratgeber - RSV-Infektionen. www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_RSV.html (letzter Zugriff am 31.08.2024).

11. Robert Koch-Institut (2024): Epidemiologisches Bulletin 26/ 2024. www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2024/Ausgaben/04_24.pdf (letzter Zugriff am 31.08.2024).

12. Robert Koch-Institut (2021): Infektionsepidemiologisches Jahrbuch - Infektionsepidemiologisches Jahrbuch für 2020. www.rki.de/DE/Content/Infekt/Jahrbuch/Jahrbuch_2020.html (letzter Zugriff am 31.08.2024).

13. Statistisches Bundesamt (2024): Statistisches Bundesamt. www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html (letzter Zugriff am 31.08.2024).

14. Phetsouphanh C, Darley DR, Wilson DB, et al.: Immunological dysfunction persists for 8 months following initial mild-to-moderate SARS-CoV-2 infection. Nat Immunol 23: 210–16 (2022), DOI: doi.org/10.1038/s41590-021-01113-x.

15. Cai W, Dürrwald R, Biere B, et al.: Determination of respiratory syncytial virus epidemic seasons by using 95% confidence interval of positivity rates, 2011–2021, Germany. Influenza and Other Respiratory Viruses, First published: 29 April 2022, 854-57, DOI: doi.org/10.1111/irv.12996.

16. Koch J, Berner R, Flasche S, Günther F, Kwetkat A, Lange B, Liese J, Meerpohl J, Röbl-Mathieu M, Sandmann F, Schlaberg J, Schönfeld V, Tabatabai J, Überla K, Vygen-Bonnet S, Weltermann B, Widders G: Beschluss und wissenschaftliche Begründung zur Empfehlung der STIKO zur spezifischen Prophylaxe von RSV-Erkrankungen mit Nirsevimab bei Neugeborenen und Säuglingen in ihrer 1. RSV-Saison Epid Bull 2024;26:3-29 | DOI 10.25646/12198.

17. RKI: Epidemisch bedeutsame Lagen erkennen, bewerten und gemeinsam erfolgreich bewältigen. Stand: Oktober 2019.

Autorin:

Isabelle Rizzieri

Medizinische Technologin

Kontakt: Isabelle.rizzieri@gmx.de

Dann nutzen Sie jetzt unser Probe-Abonnement mit 3 Ausgaben zum Kennenlernpreis von € 19,90.

Jetzt Abonnent werden